En esta sección encontrarás imágenes y videos de los 25 Frutos que IDESMAC ha cosechado desde su fundación.

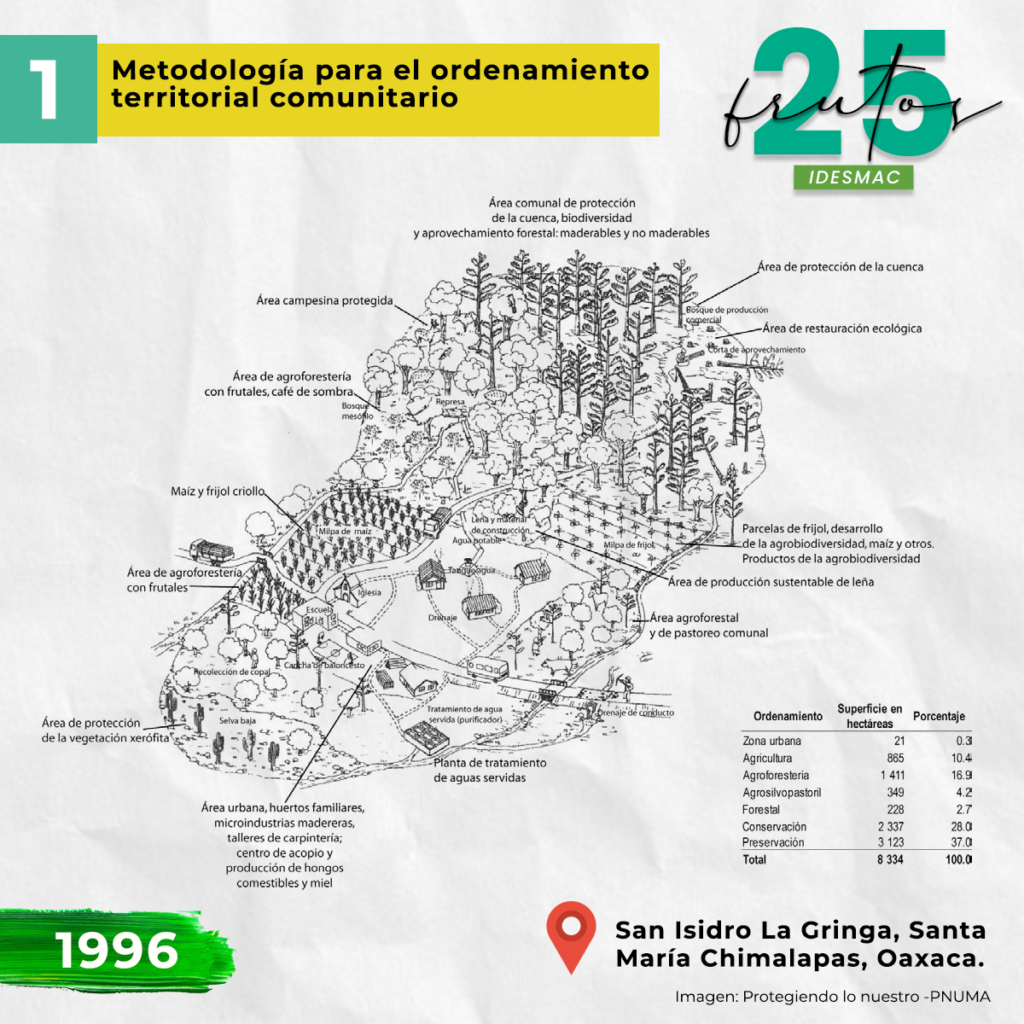

Se habla del Ordenamiento Territorial Comunitario como el producto de una intervención participativa orientada al fortalecimiento de capacidades para la (re)organización espacial dentro de un proceso de desarrollo comunitario sustentable. Dicho producto puede ser denominado espacio comunitario (Arreola y Saldívar 1995), el cual es resultado de una apropiación programática del territorio. Tal apropiación parte del entendimiento de que la lucha por el espacio social (Bassols 1986) es un proceso complejo y contradictorio en el que se asume que la base de la transformación territorial debe derivar del trabajo crítico y organizado de la sociedad. Entonces, el Ordenamiento del Territorio no responde a “demandas” inmediatas de la población sino a un planteamiento que garantiza la reproducción material y cultural de las comunidades con una visión de largo plazo y en un marco de sustentabilidad y equidad procedente del ejercicio democrático y participativo propio de cada región y comunidad.

Hoy en día existen muchísimas experiencias de OTC en todo el país y América Latina, el momento fundacional que significó este trabajo permanece de algún modo en muchos de ellos.

Los aspectos más importantes a considerar son: i) Contar con las bases técnicas para la elaboración de un ordenamiento ecológico municipal basado en estudios de calidad de agua, uso del suelo y vegetación, y avifauna, ii) elaborar cuatro ordenamientos comunitarios (Cabecera de Playas de Catazajá, Santa Cruz, Paraíso y Agua Fría), iii) seleccionar sitios potenciales para la ubicación de un Centro Eco turístico comunitario, iv) implementar un programa de formación de promotores con la participación de autoridades comunitarias y miembros de sectores locales de cuatro localidades v) Identificar el potencial para establecer cuatro Unidades de Manejo de Vida Silvestre a nivel localidad.

Actualmente la región de humedales de Catazajá y La Libertad se ha consolidado como una zona de Conservación Ecológica a partir de un decreto estatal, también se han organizado una serie de actividades que mantienen el modo de vida local como una expresión socio ambiental de la cultura del Norte de Chiapas.

El resumen original del proyecto menciona: En la Reserva de la Biósfera “La Sepultura” están ubicados cinco de los ejidos con mayor extracción de palma camedor en el Estado de Chiapas, ésta es una actividad económica significativa para los habitantes de la región y también es una fuente de presión para las zona con sombra nativa de la Reserva, las cuales proveen las condiciones de temperatura y humedad idóneas para la producción de esta palmácea. Los objetivos del proyecto son: Fortalecer la capacidad organizativa, productiva y de comercialización de los productores de palma camedor en la Biósfera de la Reserva “La Sepultura”, a través de un manejo sustentable de los recursos naturales que mejore el nivel de ingresos de la población local. 🔹Lograr la reducción en un 50% de la extracción de palma camedor mediante el registro de UMAS en 10 comunidades de los municipios de VillaCorzo, Villaflores y Tonalá. 🔹Mejorar el sistema de producción de palma camedor a través del manejo de viveros comunitarios y plantaciones, basado en el uso de técnicas orgánicas y en un proceso de certificación que abarque por lo menos 600 hectáreas como UMAS. 🔹Impulsar y consolidar el esquema de formación de capacidades locales para la comercialización y exportación de la palma camedor por medio de un estricto sistema de control de calidad que involucre a 350 productores y seleccionadoras.

La experiencia que representó este proyecto, en el cual IDESMAC estuvo involucrado por más de seis años, incluyó la primera exportación directa con un sobreprecio de los productores de palma, esto derivado de las buenas prácticas y el sistema de control de calidad, lo cual fue ampliamente reconocido por el comprador.

En el portal del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) se puede encontrar lo siguiente: La Red de OSC del FMAM es una alianza mundial independiente de organizaciones de la sociedad civil que trabaja para abordar los desafíos ambientales globales en temas vinculados a las seis áreas focales del FMAM. La Red se remonta a 1995 cuando se formó la entonces Red de Organizaciones No Gubernamentales del FMAM como una estructura voluntaria de OSC ambientales que trabajaban en al menos una de las áreas focales del FMAM. En la actualidad IDESAMAC ha incrementado su participación en estas redes, mediante la presencia activa en diversos foros, convocatorias e iniciativa en las que el CONACYT considera a las instituciones con registro en el RENIECYT; colaborando propositivamente en los Congresos, Foros Regionales y Nacionales, así como diversos proyectos de la UICN y, representando al sector civil de nuestro país, como punto focal para Mesoamérica de la RED de OSC del FMAM.

Siendo este MOET una herramienta técnico y normativa de gran relevancia, mediante el cual las autoridades municipales de manera coordinada con los actores sociales y particulares, definirán los mecanismos que orienten su adecuada ejecución como instrumento para un mejor desarrollo municipal en el cuanto uso y manejo del suelo de las áreas urbanas y rurales. A pesar de que Chiapas se considera como el estado que alberga una de las mayores biodiversidades del país, debido a la gran cantidad de especies de flora y fauna que posee, existe una insuficiente planeación, clara y ordenada de las actividades ecoturísticas, al grado tal que varias experiencias han fracasado. Por ello el Plan Maestro está diseñado para desarrollarse en cuatro fases, cuya sucesión estará determinada por el aumento de la afluencia promedio anual de turistas. El Plan Maestro busca regular el crecimiento gradual y sostenido de la actividad turística en Catazajá, poniendo énfasis en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales como base para el desarrollo sustentable de las comunidades.

Es un proyecto de largo plazo y de carácter regional que partirá de lo existente, con inversiones austeras, para poder brindar una oferta integral de infraestructura y servicios intercomunitarios. El trabajo continuado de IDESMAC en Lagunas de Catazajá ha permitido la presentación de varias opciones innovadoras, las cuáles han buscado siempre conservar la raíz territorial de este importante y bello sistema lagunar, anteponiendo siempre el interés y la visión de local, de las mujeres y hombres que buscan implementar los cambios necesarios para asegurar el valor ambiental y mejorar sus medios de vida de una manera sustentable.

Este libro representa un valioso esfuerzo por confirmar y documentar experiencias de planeación comunitaria del manejo de los recursos naturales que, con diverso rigor metodológico y conceptual, se emprendieron para apoyar procesos locales de apropiación colectiva de recursos de uso común en varias regiones de México. Los ejemplos expuestos son sólo una muestra de la fuerza y la consolidación del instrumento en manos de la sociedad en paralelo a los esfuerzos gubernamentales de fortalecer el ordenamiento territorial y ecológico en los ámbitos federal, municipal y estatal.

En la presentación de las experiencias varios autores caen en una doble tentación. Por un lado, aportan su propia versión de la evolución del Ordenamiento Ecológico del Territorio como instrumento de política pública ambiental; algunos desde una perspectiva crítica y otros mediante recuentos de historia institucional, las que, como se verá, no siempre coinciden.

La segunda tentación, ya histórica, es debatir entre el Ordenamiento Ecológico del Territorio y el Ordenamiento Territorial. Como consecuencia, la libertad creativa en el terreno conceptual es válida y bienvenida. Sólo dejar constancia de que el Ordenamiento Ecológico del Territorio es, en sentido estricto, un Ordenamiento del Territorio, si se quiere con bases ambientales más claras.

Todas las experiencias presentadas comparten una visión sobre el enfoque comunitario y más o menos colectivo en la planeación del uso del territorio y en todas se reconoce el carácter participativo de las comunidades.

El parteaguas que significó la publicación de este libro inicio el proceso de integración del Fondo Editorial de IDESMAC, el cual tiene a la fecha cuenta con casi ochenta publicaciones entre libros, guías, resúmenes y manuales. El libro puede descargarse desde 👉https://www.idesmac.org/publicaciones/index.php/ids/catalog/book/ordenamiento-comunitario

Un ejemplo del impacto de estos fenómenos en la costa del Pacífico mexicano son las lluvias que azotaron esta zona en 1998 y 2005. En todos los municipios del área el avance de la frontera agropecuaria ha tenido efectos importantes en los suelos locales frágiles, provocando un deterioro significativo del servicio ambiental de protección contra las amenazas naturales de origen climático, como tormentas tropicales, inundaciones, marejadas, avalanchas, deslizamientos, sequías e incendios. Los orígenes e interacciones de estas amenazas no son constantes. Por ejemplo, en 1998 el fenómeno de El Niño trajo consigo el verano más cálido y seco desde 1950, el cual propició entre abril y junio graves incendios forestales, a los que siguieron lluvias intensas en septiembre cuyo resultado fueron inundaciones y deslaves de escalas impresionantes. Las fuertes precipitaciones de 2005, en cambio, fueron producto de la presencia del huracán Stan.

Entre el 7 y el 10 de septiembre de 1998 se presentó un evento de gran magnitud derivado de la formación de una lluvia orogénica con precipitaciones de hasta 300 mm en un día, y acumulada en algunos casos a más de 930 mm. En total, las lluvias de este año atípico provocaron inundaciones fuertes y moderadas que cubrieron 297,000 hectáreas; más de 115,000 hectáreas afectadas por derrumbes, deslaves, cárcavas y escorrentías difusas. A partir de entonces, y como consecuencia de los programas oficiales de reconstrucción, muchas personas han migrado desde las montañas a las partes bajas, incrementando paradójicamente el número de población en riesgo, lo cual constituyó la situación ideal para un desastre de dimensiones similares como el que produjo el huracán Stan en 2005.

En este caso las “aguas grandes”, término utilizado localmente para describir estos fenómenos, se presentaron en la región del Soconusco, afectando a 92,000 personas sobre todo de la ciudad de Tapachula, la segunda en tamaño del estado de Chiapas. Llama la atención que los desastres de octubre fueron producto de una precipitación acumulada entre el 3 y el 6 de octubre de 2005 de 830 mm, es decir, 7.5% menos que la registrada en 1998. Estimaciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua indican que alrededor de 307,000 hectáreas fueron afectadas.

En un sondeo preliminar se identificaron 84 proyectos, de los cuales se seleccionaron 46, a los que se les aplicó una encuesta basada en un sistema de evaluación que considera categorías, variables e indicadores en los ámbitos tangibles e intangibles, las escalas estatal, microrregional y comunitaria y en los subsistemas social, económico y ambiental. La calificación de los aspectos intangibles (70.19%) es muy superior a la obtenida en el caso de los tangibles (53.86%); esta condición se reafirma en el nivel comunitario donde la diferencia es mayor a 20 puntos porcentuales. La calificación por subsistema ubica al social como el primero, seguido del ambiental y al final el económico. En el nivel de las microrregiones del CBM-M, los proyectos mejor evaluados son los de la Sierra Soconusco con una calificación promedio de 65%, seguidos por los de Norte Zoque con 60% y finalmente los de Selva Lacandona con 55%. Finalmente, en relación con los resultados que se tuvieron por el tipo de proyecto se concluye que los proyectos con valores más altos son los de cacao, seguidos de los de café y el de pita. Los que tienen una evaluación más baja fueron las artesanías, la creación de una ANP y el monitoreo ambiental por voluntarios. La evaluación sugiere que los proyectos basan su éxito en una estructura organizativa sólida, pero el nivel microrregional no facilita que los éxitos sociales se “encuentren” con las políticas gubernamentales y que éstas, a pesar de estar bien diseñadas, no incidan en el éxito de los proyectos comunitarios, razón por la cual no pueden considerarse como políticas públicas. A partir de esta experiencia y desde el 2015, IDESMAC cuenta con un Área Independiente de Evaluación que realiza anualmente la evaluación de procesos de los proyectos que venimos ejecutando desde entonces.

La construcción participativa de las funciones del paisaje provee la percepción de la cotidianeidad, de la problemática y la valoración de la transformación del paisaje desde el sujeto/usuario del mismo. La perspectiva del diálogo de saberes facilita la colaboración horizontal, donde los técnicos y los representantes sociales aprenden uno del otro, negociando y tomando acuerdos. Ser parte de la noción del sujeto creativo, dispuesto a contribuir de manera planificada a la transformación de su realidad con base en consensos, en los que obtiene y cede. El proceso de planeación territorial en Calakmul ha transitado por diversas etapas, algunas más complejas que otras, como resultado de ello se han generado instrumentos y mecanismos que, a través del tiempo, han ido fortaleciendo las estructuras de gobernanza.

El proyecto pretende crear las condiciones adecuadas para abrir espacios de participación, proyectos, actividades de capacitación que promuevan el desarrollo con perspectiva de género. Esta acción se dirige al fortalecimiento de capacidades y habilidades organizativas y técnicas, para que las mujeres operen iniciativas económico-productivas autosostenibles y con ello, fomentar su empoderamiento y liderazgo, esto mediante el pago diferenciado del café provisto por ellas a sus organizaciones, el cual infiere una negociación con los compradores de un 16% de incremento en el precio de venta del café registrado bajo este esquema. El proceso de certificación del Café con Trabajo de Mujer está avalado mediante un certificado emitido por un comité especializado en temas de desarrollo rural y género, con el respaldo del IDESMAC, las organizaciones y los grupos de mujeres cafetaleras; certificando las mejoras en cuanto a la aplicación y avances de un programa dirigido a la equidad de género a nivel de la Unidad Familiar y la organización en general y, observando la trazabilidad en el mercado.

Con esta iniciativa se logró la primera exportación de café de género en México, obteniendo un promedio de 8.5% de sobreprecio sobre el establecido para el certificado como orgánico y/o de comercio justo, logrando así una triple certificación. Hoy en día el café de género es un producto que tiene un mercado especializado en plena expansión, sobresalen marcas como Café Femenino de Cesmach y Café Metik de la Comon Yaj Noptic.

La primera temporada contó con doce programas, que se integraron por 48 entrevistas, doce de Chiapas, doce del Sureste con la participación de cinco estados, doce pertenecen al espacio nacional de siete estados de la república y doce Internacionales provenientes de diez países. En la segunda temporada se transmitieron 18 programas. La estructura tuvo algunos cambios, conteniendo ahora tres espacios: estatal, nacional e internacional, en los que se difundieron 54 entrevistas. Se incluyeron tres cápsulas: “La vuelta al globo en 80 mudos”, “Por una tierra con frutos” y “El Anaquel”, así como una entrega llamada “Regalo literario”. Las entrevistas se distribuyeron de la siguiente manera,:18 en Chiapas, un igual número a nivel nacional con la representación de nueve estados y la misma cantidad en el ámbito internacional contando con organizaciones de doce países. Les invitamos a escuchar los treinta programas de Espacio de Esperanza, que constituyen una síntesis de la construcción de redes de saberes que IDESMAC ha hecho con diversas organizaciones de Chiapas, México, América Latina y el Mundo. Los programas están disponibles en: https://www.idesmac.org/radio/

Tras la partida física de Diego, ocurrida en ese mismo año, quedarán presentes por siempre los sueños, las risas, los descubrimientos, los relatos frente a la fogata y los sabores de las exquisitas quesadillas hechas con tortillas a mano que con tanto cariño preparaban las cocineras del campamento. Pronto, muy pronto se abrirá un segundo campamento DAR, estaremos informando…

El surgimiento de las ANPC como modelo alternativo, es propiciado por una comunalidad que ejerce sus saberes en una propiedad agraria y bajo un marco legal que lo hace posible. En ello el análisis, la planeación, la generación de acuerdos y compromiso, resultan en un mecanismo socio-territorial que contribuye a la construcción de sustentabilidad, desde el enfoque de un colectivo social con intereses comunes. La certificación de la ANPC es una herramienta que ayuda a las comunidades a establecer, administrar y manejar sus territorios. La Red de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias de Chiapas es una iniciativa social que integra a 23 ejidos de las regiones Selva, Fronteriza, Altos, Socunusco e Istmo-Costa. Estos núcleos agrarios establecieron −o están en el proceso de establecer− ANPC en sus predios. Cada una de las 23 ANPC tiene entre 40 y 2,000 hectáreas y la proporción que cubren en cada ejido va del 5% al 88% de su superficie, según las características y decisiones de los ejidatarios. El área total de ANPC en la RED suma 19,342 hectáreas, pero si consideramos el territorio completo de los ejidos se llega a 50,605 hectáreas.

En cada una de microrregiones se implementaron dos estrategias sociales muy significativas la conformación de los Comités de Ordenamiento y las Agencias de Desarrollo Sustentable (ADESUR, ADIS BACAB, ADH La Sierra y UNESIH). Toda vez que se concluyeron los procesos de formulación participativa de los ordenamientos, se coordinaron diversos esfuerzos para apoyar la implementación de acciones territoriales. Dentro de ellos la implementación de una Comunidad de Aprendizaje, donde todos estos actores sociales se encontraron en un proceso formativo de intercambio de saberes y experiencias. Los cíclicos desastres hidrometeorológicos en la Planicie Costera del Golfo de Tabasco, tienen que ver también con lo que pasa en las partes serranas, donde la pérdida de cobertura vegetal implica problemas de erosión, arrastre y azolves que aumentan la vulnerabilidad y el riesgo. Los espacios de esperanza que significan las Agencias de Desarrollo Sustentable y los Comités de Ordenamiento continúan la titánica labor de cambiar este caduco e insostenible modelo de desarrollo.

A continuación las palabras compartidas por un Concejero de Los Altos de Chiapas en la sesión de presentación de los Acuerdos: A cuatro años de andar nuestros pasos y de recorrer la tierra y comunidades, de hacernos uno y muchos, de escuchar y escucharnos, unidos los pueblos tsotsiles y tseltales de los Altos de Chiapas, presentamos hoy los Acuerdos de Colaboración para la Gestión Territorial de nuestros municipios por la construcción de lekilum “de buena tierra”. Siete acuerdos forman hoy un tejido que con trabajo, perseverancia, encuentros y desencuentros son la base de lo que queremos en los próximos 20 años. Acuerdo 1. Slekila’ almetik balamilal (cuidemos a nuestra madre tierra como ella nos cuida). Acuerdo 2. Comon yaj nopti’k (todas y todos nos apoyamos). Acuerdo 3. Baj am´tel chuu´c tak´in taj kotoltik (tortilla, trabajo y dinero para todas y todos) . Acuerdo 4. Slekilal sku’xinel (todas las comunidades han mejorado sus medios para vivir). Acuerdo 5. Aj’waliletik x’icha wanikta mu’k (un gobierno que sirva). Acuerdo 6. Yax’ch’i kuxlejaltik (nuestra cultura crece) Acuerdo 7. Ya’j kilspisil (conozco lo que pasa en el mundo y soy respetado por lo que pasa en mi municipio).

Sabemos lo que queremos, como lo queremos y a donde queremos llegar, nuestra apuesta es por la autonomía de nuestra vida indígena rural, respetando a la madre tierra, con el apoyo mutuo entre todas y todos, el aseguramiento de nuestra alimentación, el cumplimiento de los derechos sociales, culturales, económicos y colectivos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de nuestra diversidad cultural y el respeto de nuestros saberes. Quién soy yo para compartir el camino a la verdad, mejor compartamos nuestro caminar y nuestros pensamientos para llegar a tener una vida “lekil kuxlejal”. El futuro es hoy. Desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Las voces de las Concejeras y Concejeros de los pueblos tseltales y tsotsiles de los Altos de Chiapas.

La Escuela es parte del seguimiento del proceso de planeación estratégica municipal que se llevó a cabo en nueve municipios de Los Altos de Chiapas a través de la creación de una metodología innovadora cuyo fin es el Buen Vivir, referida a la ejecución de los Acuerdos Municipales para la Gestión Territorial; como resultado de ello se han conformado los Concejos Municipales y se ha establecido el Círculo de Aliadas en esta región. La propuesta está orientada al establecimiento de las OLAT, a las cuales se brindarán las herramientas para una mejor gestión, así como el fortalecimiento de las capacidades en materia legal, fiscal, administrativa, de planeación y psicosocial-comunitaria. La profesionalización de las OLAT genera agencia social para la ejecución de proyectos y estrategias definidas dentro de los Acuerdos de Colaboración, lo cual es un elemento que contribuirá en el mediano y largo plazo, al establecimiento de acciones necesarias las cuales deberán vincularse territorialmente a los Concejos y al Círculo de Aliadas para crear una red de trabajo colaborativo-comunitario.

Hasta la fecha se han sucedido siete generaciones de Bankilaletik, cuatro de la Escuela de Gobernanza en Calakmul y dos de la Escuela de OLAT, de la cuales han egresado más de 250 consejeras, consejeros y delegados de las comunidades y al menos veinte Organizaciones Locales. El modelo sigue vigente incluso en medio de la pandemia, por lo cual se ha tenido que modificar el modelo didáctico haciéndolo por un lado virtual y por otro más territorial.

Para 2014 los acueductos abastecían 49 comunidades de manera constante, once localidades presentaban problemas de abasto por deficiencias en el mantenimiento y 24 no tenían conexión con ningún acueducto (IDESMAC, 2014). La situación en los Centros Educativos era particularmente difícil, ya que no contaban o bien tenían acceso de manera muy limitada, acarreando con ello diversos problemas como enfermedades gastrointestinales, cutáneas, etc. En 2015, del total de escuelas de Calakmul menos de la tercera parte tenía un sistema adecuado de captación, distribución y potabilización de agua (SMAPAC, 2015).

A partir de 2017, con la implementación del Programa Agua Segura, se busca revertir estos problemas en los Centros Escolares de Calakmul, no solo en las instalaciones, sino también en el entramado de la organización social y la capacitación especializada necesaria para poder construir un manejo sustentable del recurso con un enfoque hidrológico integral. El cambio generacional que se pretende introducir apuesta, a través del componente “Guardianes del Agua” a que las y los estudiantes que disfruten de agua suficiente y potable en sus Escuelas, busquen ejercer también en sus domicilios este Derecho Humano.

A finales de este año, con las acciones del Proyecto se alcanzará una cobertura de 65% de los Centros Escolares del municipio con un sistema de captación pluvial, la cual es monitoreada en cuanto a su calidad y cantidad. Asimismo, 18 escuelas de las nueve microrregiones están implementando huertos escolares en donde se utiliza el agua reciclada y, tres humedales naturales contarán con una propuesta de programa de manejo.

Hacia 2016 en colaboración con siete OSC más, impulsamos el proyecto Círculos de Alimentación Escolar en Los Altos de Chiapas (CAE). El proyecto persigue el fortalecimiento de la economía local y el empoderamiento social, en aras de generar un círculo virtuoso que incida en la disminución de la pobreza y la marginación, como problemáticas que impiden el acceso de la población rural infantil a ejercer su derecho humano a una alimentación suficiente, nutritiva, de calidad y culturalmente apropiada. A través de una inversión inicial, se busca fomentar el incipiente mercado local, promoviendo la compra de productos comunitarios para el abastecimiento de los comedores, incentivando y diversificando los sistemas de producción de las campesinas y campesinos de Los Altos de Chiapas.

Se parte de la integración y consolidación de Comités de Alimentación Escolar por nivel de escolarización en cada comunidad, y Comités Municipales de Soberanía Alimentaria, como mecanismos locales de coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones y desafíos relacionados con el mantenimiento de los comedores escolares. Esta iniciativa no puede ser abordada de manera lineal, por lo que el proyecto impulsa la simultaneidad de procesos que involucran organización, producción, acopio y preparación de alimentos. Coherente con ello, se estableció un modelo llamado “Fiestas del Buen Comer”, espacio en el que se pone a prueba dicha interrelación de procesos. Las Fiestas inician son la ejecución de un día de alimentación en el comedor escolar, progresivamente aumentar su frecuencia (de una por mes a 5 por semana) a medida que los Comités de Alimentación Escolar se organizan para poder cumplir con el modelo integral.

Actualmente el proyecto se encuentra operando satisfactoriamente en siete comunidades de tres municipios, en alrededor de doce centros escolares. Los números sin embargo no reflejan lo que probablemente se esté sembrando en el corazón y en los saberes de aproximadamente mil niñas y niños, de cientos de campesinos que producen los alimentos y de cientos de cocineras que los preparan. Los impactos que tiene el CAE, son sin duda un hito para todas y todos.

Su trabajo consiste en la producción de: •Boletín/Revista Diversidad •Redes sociales •Páginas web •Materiales gráficos (infografías, folletos, trípticos, carteles) •Publicaciones (Libros, Acuerdos, manuales) •Videos. Contar con un área dedicada exclusivamente a la Difusión, permitió la publicación periódica del Boletín, en ese formato se editaron 16 números, finalizando su versión como boletín 2018. La Revista Diversidad, es una publicación semestral editada con el ISSN 2594-2875. Es una publicación semestral no lucrativa, de divulgación de las ciencias, las humanidades y las artes; enfocada en temas de geografía, sociología, antropología, economía, ecología, pedagogía, historia, cultura, literatura, gobernanza, sustentabilidad, pedagogía, política, género y medio ambiente, también incluye temas estructurales, coyunturales y de contexto.

A la fecha se han publicado tres números en la segunda época de Diversidad. El portal de la Revista está disponible en: https://www.idesmac.org/revistas/inde… Otro de los productos más emblemáticos del área de Visibilidad es el libro Deconstruyendo la Sociedad Civil en Chiapas. Una lectura desde las organizaciones no gubernamentales, el cual surge a partir de las reuniones que el Círculo de Organizaciones Aliadas de Chiapas tuvo durante el periodo 2013-2015. El objetivo del libro es ofrecer una lectura desde las ONG, de sus áreas de trabajo, logros, limitaciones, tensiones entre sí y con otros actores sociales e institucionales. Enfatizando las respuestas, las propuestas y las críticas que desde el trabajo de las ONG se hacen a diversas realidades que se viven y que a veces se padecen. El libro multimedia se puede consultar en: https://idesmac.org/ongs/